本文约4400字

阅读需要15分钟

秦王朝,一个印象中标准的强大帝国,但细究史书的字里行间就会发现,那时针对皇帝的刺杀屡见不鲜,日后纷起的群雄也早早就能逃脱法网的制裁,活跃于乡野之间——这岂不是巨大的荒谬吗?

在教科书上,一场朝堂上的辩论决定了中国历史未来的转向。以王绾、淳于越为首的人建议复古效法周代制度,分封宗亲,而李斯独主张罢侯置守:

“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。”

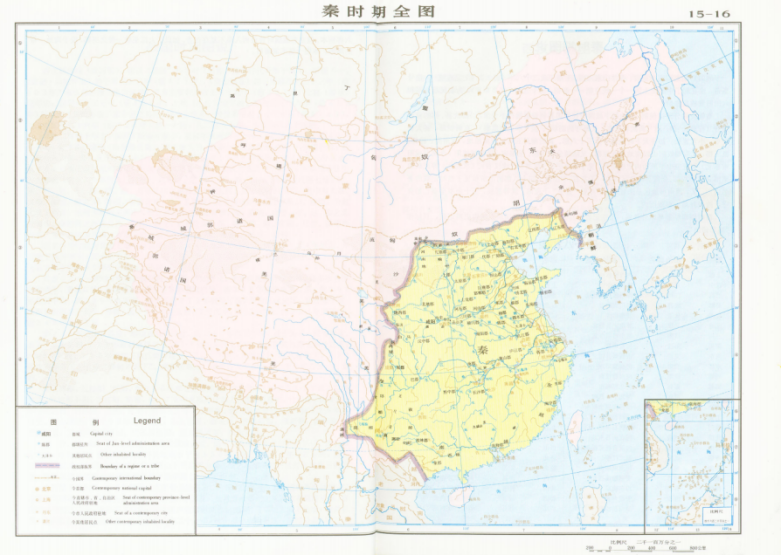

最终,秦始皇采取了李斯的建议,在全国建立起郡县制度。郡县的主政官员皆由中央政府直接任命,随时罢免。郡有郡守、郡尉、郡监,分管民事,军事和监察,其中,郡守又是区域内的最高行政长官。在地方上,秦实行乡里制度,十里为一乡,并对民众进行严格的户籍管制,禁止更籍和随意流动。

但是,以上仅仅是为了方便说明进行的简单归类。真实的历史,远比这复杂。

秦简上的秘密:郡、乡、民的全面崩盘

「秦郡虚空」

王夫之说:“郡县之法,已在秦先。”这是被很多学者所认可的观点。简单来说,早在春秋中叶,出于奖赏功臣的需要,“强兼弱削,列国已半为郡县”。特别地,此时郡和县只是行政单位的名称,并不存在隶属关系,甚至县反而被视作更为优渥的去处。赵简子说“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡”,这便是明证。郡县之间建立起上下关系,并获得相应地方治理职能,是随着战争规模的扩大,和动员当地的需要而逐步发展的。岳麓秦简和兵器铭文非常直观地展现了这一发展历程:秦惠文王时期,出现了郡监督县铸造兵器的记录,军事属性明显。而到秦昭襄王四十二年(前265)以后,公文里才出现了允郡自主任免属吏的内容,郡获得了对县的人事权。秦王政元年(前246)后,郡开始取得对管辖属郡的司法权。至于财政权,则尚无相应公文记录。秦始皇的统一战争加速了这一进程,自然,在战后实行郡县制度也理所应当。然而,洞庭秦简的发现,又将引起新的疑问,暗示着那场封建制和郡县制之争背后的更深意味。

洞庭郡的名字从未出现在过往的典籍中,但关键之处并不在这里,而是洞庭秦简上的文字,出现了明显的所谓“假守文书”的行政现象。学者发现,这些文书的签发地来自多个县城,换言之,这些文书并不是真正由郡守发出,而是在具体的日常治理当中,各县廷的长官,或许都可以假借郡守的名义,上报和处理郡务。因此,传统以为的郡县二级制度,很可能并不如以往想象的那般严格,甚至有可能并不存在。一个郡内存在着多元的行政中心,可以代行郡守之事,与此同时,中央也可以直接插手最低一级的地区事务,而把郡彻底架空。学者们还发现,有一位叫“承熙”的郡守,特地向中央请示,“洞庭郡欲自除有秩以下不备其县官员者”云云,最后该人事经批准后执行。这就说明,郡守在秦王国时期获得的置吏权,似乎在秦帝国时期又失去了。但是,这又意味着什么呢?

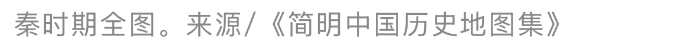

如果仅仅将郡县制的推行视作地方行政区划的转型,就忽略了人,忽略了秦国变法以来经四处征伐而发展起来的庞大军功集团。严格来说,秦国其实实行的是封建、郡县并行的制度。商鞅说:“吾且尊官,与之分土。”他本人就因身为列侯,而受封十五邑。至于比较出名的武信君张仪,也有五邑的封土。除此之外,军事将领和地方郡守相互转任,以方便军事磨合和巩固统治,也是非常常见的情况。举例来说,司马错平蜀之后,就“因而守之”,即留在蜀地作为郡守,白起等大将也都有过出任地方郡守的经历。当然,在功臣之外,秦惠文王、昭襄王也的确将自己的子嗣封为诸侯。而当秦一统六国,再无可征之地的时候,以土地和封爵犒赏军功集团的做法,就势必不可持续。由此,重看那场辩论,其性质就很微妙了。熊永、高天雨等学者指出,这背后很可能是以分封皇子之名,隐晦地商讨高级军功集团的安置问题。李斯提出公赋税,就是通过改供厚禄,来根除功臣与郡县关联的土壤,以彻底完成由军功爵本位向郡县官僚本位的转型,实现治理水平的提升,并真正将权柄归于皇帝。换言之,上市成功了,但老板只想定时分红发钱,再也不愿给公司股份,给话语权了,更不允许创业员工们搞自己的子公司、小圈子。毫无疑问,这势必遭到抵制,而秦始皇是以自己的权威强行地推行了它。在这一矛盾和斗争的背景下,洞庭郡郡守被架空,也便解释得通了。秦始皇日夜批复奏折,“天下之事无小大皆决于上”,赵高劝秦二世诛杀有罪之郡县守尉,“振威天下”,是否也有不得不如此的无奈与恐惧呢?

或许正是在高层的暗流涌动之中,作为博弈的场所,秦郡也在无声中走向虚无。

「新吏还乡」

如果秦始皇希望直接插手地方,那么除了挑战他个人精力极限之外,还会遇到一个非常尴尬的问题,那就是事实上也不存在那么多的官吏能给他干活。

秦国用短短十年席卷六国,而广阔的、被称为“新地”的原六国地区,不可避免地为制造了一个巨大的官吏空缺和治理黑洞。一份秦简上的报告触目惊心:

迁陵吏志:吏员百三人。令史廿八人,【其十】人繇(徭)使,【今见】十八人。官啬夫十人。其二人缺,三人繇(徭)使,今见五人。校长六人,其四人缺,今见二人。官佐五十三人,其七人缺,廿二人繇(徭)使,今见廿四人。牢监一人。长吏三人,其二人缺,今见一人。凡见吏五十一人。

简单来说,迁陵县政府本应有103人的编制,但目前只有51人在职(这还是存在大批临时工的情况下),各岗位都普遍存在空缺。

为了彻底贯彻秦法,这些新地吏,一部分抽调自原本的秦吏,也就是故地吏。但是,这群人的素质却一言难尽。因为在新地任职,变相地成了一种惩罚措施,而不是工作调动。举例来说,南郡司马庆诈课,按律当废,但是他选择了“以故秩为新地吏四岁”,即去原六国地担任官员四年,就保住了工作,没有被免职。这些人被称作“迁吏”,通常,他们会有在考察中诈伪,病缺,失期等罪过。指望这群人用心处理地方事务,增强当地民众对秦国的向心力,岂不是太过荒谬了吗?

由于官吏的缺口实在无法补足,秦国事实上选择大量留用原六国官吏。一个案例是,里耶秦简上仍有楚国字体的痕迹,说明书写者很可能是曾经的楚吏。当然,秦国也选拔了“新黔首”,来充实新地吏的队伍。黔首,就是百姓的意思。官府唯一的选拔标准,就是“毋害”,也就是作为小官不曾误事,作为平民不曾犯法。但是,相比这些远地而来、不通语言、不晓民俗,甚至自身还多存缺陷的秦吏,真正发挥影响力,处理当地事务的实际是当地的地头蛇。而秦吏若还希望站稳脚跟,就必须融入当地,甚至于随波逐流,走向对于违法行为和反秦动向的放纵。

举例来说,沛县主吏掾萧何和泗水亭长刘邦也都勉强算是广义上的新地吏。根据秦国律法,“新地吏及其舍人敢受新黔首钱财酒肉它物……与盗同法”,但是刘邦正是以好会豪杰,以及酒馆赊账出名,其与吕雉的结缘,也始于他大大方方地假称贺万钱出现在吕公的宴会上。

同时,项梁、项羽作为贵族遗民、“反贼世家”,甚至明确存在着杀人逃匿的行为,却不仅能主办当地的徭役,还能直接和会稽郡郡守密切交往,后者考虑起兵反秦时,居然也邀请他们一同谋反。

至于各种上有政策下有对策,占公家便宜的行为,那更是屡见不鲜。律法规定,被迁徙的黔首或者徭役人员,可以从官府领取生产生活用具,甚至武器暂用,这便被称作“叚(假)公器”。假,也就是借的意思,这些器具的区别和标识,仅仅在于上面刻了所属官府的名称,也称作“久”。根据律法,在销毁损坏官器之前,需要先把这个“久”磨掉。而出土的文献记载,却反映出很多在回收工具时,上面的“久”已经被磨掉,或者被明显地另外仿造重刻的情况——这很可能是民间尝试私扣,或者调包所导致的。

尽管秦吏在理论上具有强大的权力,但越是扩张自己的范围,也就越会在人数不足之时,因有限的执行,最终导致秦法的全面失守。

事实上,秦国的虚空不仅体现在郡、乡一级,还直接出现在自己的基本盘——关中地区上。在已经达到吞并六国的极限后,秦始皇并没有停下自己扩张的步伐。驱匈奴,克百越,每一次战争过后,在士卒死亡之余,秦始皇还会为了控制当地,采取“移民实边”政策。除了大规模移民,再兼其路上的死伤、大兴土木、营造宫殿……关中秦民人口的迅速衰减便可以预见了。这也是为何当秦二世听闻反秦势力逼近咸阳时,只能任由少府章邯赦免骊山囚徒,充作兵卒。

「重刑苛政,故国难忘」

如果说,记载帝国统治体系运转日常一角的竹简,还原出的是一个空虚的巨人。那么,其迅猛的吞食,粗糙的咀嚼,则导向了消化的不良,肚里的六国,终于在其倒地时破腹而出。秦国没能消化六国,令民众接受其统治,是存在多方面的原因和失误的。

六国遗民对于秦国的反抗其实非常容易理解,一来,秦灭六国太快,他们还没来得及在长期的交流、治理中培养起对秦的习惯和认同;二来,秦的风俗原本就被六国视为鄙视链的最底层:

“秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷狄遇之。”

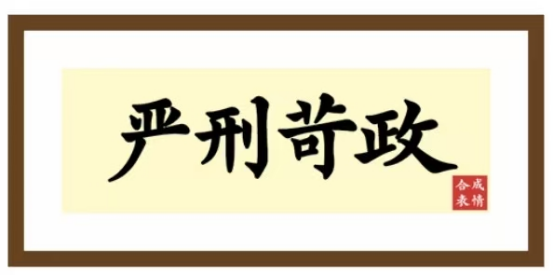

因此,当秦用粗暴严酷的手段强行推行法令时,不仅让他们顿感束缚,更添一层“被蛮夷征服反被指野蛮”的羞辱。正因如此,根据睡虎地秦墓竹简所言,原楚南郡在为秦所据的半个世纪之后,当地仍然“乡俗之心不变”,而秦法则“吏民莫用”。

而如果仅仅是树立新法,或许时过境迁,民众也能慢慢接受,但是法律的不公加剧了矛盾。比如秦始皇虽然鼓励官吏赢得民心,但官民之间刑罚的不平等却撕破了他虚伪的面具。如果前者想逃脱劳务改造的判决,只需要“貲一盾”,类似于罚钱;但百姓逃脱徭役,就会“笞五十”,鞭打五十。尽管秦法在今天的眼光中,非常先进地规定“吏自佐、史以上负从马、守书私卒,令市取钱焉,皆迁”,也即惩处贪腐受贿,以权谋私。但是,微薄不涨的薪水,征伐民夫的上级传导的压迫(严刑酷法以便系统性地制造服役囚徒),和事实上存在的新黔首的全方位法律弱势,都导向了官僚团队的堕落和苛政。

秦帝国向辽阔的土地伸出空前威势的大手,然而越是摊开,其指缝也便露出愈多的空间,供怨憎的势力逃逸与增长。当人们群起反抗时,咸阳宫迅速化作焦土。

参考文献

1.李映:《论秦朝社会中统治阶级的法律特权》,《广西民族学院学报》(哲学社会科学版)2005年。

2.董平均:《李斯“罢侯置守”之议简论》,《河北经贸大学学报》(综合版)2013年。

3.李禹阶、赵昆生:《秦帝国统治思想的狭隘性与局限性》,《华南师范大学学报》(社会科学版)2015年。

4.董飞:《秦王朝“新地”治理研究——以故楚地为中心》,博士学位论文,西北大学,2021年。

5.陈光:《简牍所见秦新地统治政策——兼论秦朝骤亡的原因》,《古代文明》2022年。

6.岳丽:《秦朝的政治整合研究》,博士学位论文,云南大学,2022年。

7.熊永、高天雨:《秦郡虚空:秦王朝央地关系建设及治理限度》股票配资中心网址,《社会科学》2025年。

牛达人配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。